黄璐琦 中药资源普查探路人

人物简介:

黄璐琦,1968年3月生,江西婺源人。现为中国中医科学院副院长,中药资源中心主任,首席研究员,全国中药资源普查试点工作专家指导组组长,科技部重点领域中药资源创新团队负责人。曾任国家973计划项目首席科学家,现兼任中华中医药学会中药鉴定分会主任委员,中国植物学会药用植物及植物药专业委员会主任,全国中药材种子(种苗)标准化技术委员会主任委员等。

在位于北京东直门附近的中国中医科学院内的一间办公室,记者见到了第四次全国中药资源普查试点工作专家指导组组长黄璐琦。

不大的办公室内,书架上、书桌上,堆满了和中药相关的书籍、杂志,作为装饰的相框里,也都是他在野外考察时与各色中药的“合影”。谈起被评为2014中医药年度新闻人物,黄璐琦谦虚地说:“中药资源普查是集体的功劳,我只是其中的一个代表。”伴着一杯清茶,他为记者讲述了自己在中药资源普查路上的一段段奇妙旅程。

作为中国中医科学院副院长,中药资源中心主任黄璐琦从2011年起,在国家中医药管理局的领导下,在中国中医科学院的支持下,与中药资源普查专家指导组成员一起,顶层设计了试点工作,带领、指导各地普查队员,深入一线开展资源调查,摸清全国中药资源“家底”。

势在必行的资源普查

对于如今的中药市场,黄璐琦饱含忧虑:“近年来大多数中药材价格波动极大,对药农和企业造成伤害。药材质量问题频现,造假现象屡屡曝光。在此次资源普查中,我国到底有多少中药资源、每年可用量又有多少、农民种什么、信息如何获取等问题都有待回答,组织第四次全国中药资源普查势在必行。”

2011年11月,国家中医药管理局启动了第四次全国中药资源普查,这是自1983年第三次全国中药资源普查后,对国内各省现存中药资源进行的一次“大摸底”。

时隔近30年,原有数据已不足以支撑产业发展的科学决策,与此同时,环境发生了巨大的变化,技术手段也有日新月异的突破。摸清国内中药资源基本现状,成为迫切而重要的任务。对于藏在深山里的中药,又能有哪些新的认识?在环境的巨变下,哪些品种已经面临濒危?这些问题都摆在了中医药人的面前。

在资源普查筹备阶段,国家中医药管理局科技司有关负责人以及普查技术专家一次次地开会,还先后走访水利部、国土资源部、林业部、国家遥感中心等部门,在多方取经的基础上,组织各方专家召开研讨会,探讨普查必要性和可行性、组织方式、技术支撑等问题。历时数月,他们先后撰写了普查的全国方案、省级方案、县市级方案。明确了普查目标、内容、组织方式、技术定位、预期成果等核心问题。

黄璐琦介绍,普查主要完成的工作有四项:一是要探明中药资源的种类和分布,及563个重点中药材品种的资源总量。二是进一步调查清楚中药资源相关知识,如民间对一些药材的特殊用法等。三要建设一批中药材种苗繁育基地。目前多种野生中药材濒危,解决资源稀缺问题,最终还得靠人工种植,通过普查遴选种植基地成为当务之急。四是建立动态监督机制,保障信息通畅。

全国中药资源技术规范编制课题组,包括参与第三次资源普查的老专家在内的全国50多位中药专家,共同制定了《全国中药资源普查技术规范》,为全国中药资源普查提供了技术指南和保障。而后又将其精炼成一套便于携带的小册子,要调查哪些品种,样方如何设立?实际的问题一一列出,方便普查队员在野外能随时随地查看。“专家组还主持建立全国中药资源普查数据库,要求普查队员在调查期间除填写纸质表格、实地采集、压制中药材植株标本外,还要登录网站即时在线填报各种信息。”黄璐琦说。

中药世界中的“愉悦”行程

作为专家组组长,黄璐琦除了在北京日常的繁杂工作,以及各地的学术会议、交流考察外,带领各地资源普查队员跋山涉水、翻山越岭,进行技术指导、监督检查,成了他近几年来工作的主旋律。

“《技术规范》在实际运用中还存在哪些不足,普查队员在一线发现有价值的科学问题,我们都要及时调整修正,提炼总结。”三年间,细算下来,黄璐琦几乎一半的时间都在野外跟中药“面对面”地打交道。跟随各地普查队员,他走过了全国60余个普查试点县。“这对我来说是一段太珍贵的经历了!”他感叹道。

黄璐琦拿出了自己的笔记本,里面有他在路途中写下的记录,安徽、甘肃、西藏、云南……每到一地,他收集沿途拍摄的照片,并记录下自己所见所感,还有带来研究灵感的种种新发现。“我给它们起名为‘行走的愉悦’,在这行走的过程中收获良多。”

随手打开一篇,是在河南安阳汤阴县考察的记录。他发现在当地伏道扁鹊庙院周围有不少艾叶,回来查阅李时珍《本草纲目》,里边记载:“艾叶以汤阴复道者为佳。”这里的“复道”是否就是“伏道”?于是,他考证了大量古籍文献,一篇题为《有关<本草纲目>中关于北艾产地修订》的论文刊登在了2014年12月的《中国中药杂志》上。

普查路途上带来这样研究灵感的例子还有很多。在西藏海拔4000米以上的高原地带,考察过程中他以科学家所具有的敏锐洞察力发现了苦味枸杞,与平时多见的甘甜味道的枸杞大有不同。查阅《本草原始》,发现确有“枸杞子,味苦”的记载。在人迹罕至的高原地区,植物生长未经过人类生产生活的影响,野生的枸杞原本就是苦味,经人工驯化、选择后变为现在的甘味。“相关研究基本完成了,我打算根据这些整理出论文。这些发现对今后的研究都有启发作用。”黄璐琦说。掌叶大黄的叶子可开发成蔬菜、三七种植问题的解决思路……这些都成为他的新课题。

此次922个县级普查点遍布全国31个省、市、自治区,在野外工作的队员达到上万名。“毛主席曾说:‘群众是真正的英雄,而我们自己则往往是幼稚可笑的,不了解这一点,就不能得到起码的知识’,这点在普查的路上我真切体会到了。”黄璐琦感慨。他发现,各地在中药材种植、采收方面,包括资源普查工作本身,都有自己的创造:比如,田地里收割过后的麦秆,在地表留下适当的高度,正好可以用做瓜蒌的“天然”棚架,只需在麦秆所在的田里播下种子,瓜蒌在生长过程藤蔓自然攀援到这些“棚架”上,既节约时间资源,又绿色环保。

再比如,划取样方是中药资源普查的一项基本功,在考察地随机选取位置,用相应工具,圈出面积10m×10m的正方形地块后作为样方,然后对样方内的资源进行考察。但在野外,尤其是山地,常用的线绳划取样方就不那么灵便了,当地的普查队员用竹竿一拉,轻松划取样方,地形的障碍迎刃而解。“这些工作生活中的智慧,让人大开眼界。”黄璐琦啧啧赞叹。

现在,中药资源普查工作发现1个新属11个新物种,汇总得到1.3万多种药用资源的种类和分布等信息,中药资源种类数已超过第三次全国中药资源普查。收集整理22个省份的中药材生产适宜技术84项,与中药资源相关的传统知识1千多条,拍摄照片230多万张,标本实物10万多份,为国家中药资源标本馆和数据库建设打下了扎实的基础。

连接国家级中心和县级监测站的28个省级中药材质量监测技术服务中心已建成,基本完成中药资源动态监测信息和技术服务体系的总体布局。组织参加12个省(区)16个中药材种子种苗繁育基地建设的79家单位,成立具有协同创新机制的全国中药材种子种苗基地科技联盟,提供规范化、专业化和社会化的种子种苗服务。

黄璐琦带领课题组系统地开展了中药资源保护性利用研究,将3S技术(遥感技术、地理信息系统及全球定位系统)引入以质量为依据的中药区划研究中,实现了以有效成分积累为指标的中药适宜性区划,突破了以生长适宜性为基础的传统中药区划模式,实现了稀有野生中药资源的遥感动态监测,建立了国内最大药用植物种质资源共享平台。

青春岁月里的宝贵财富

黄璐琦出生在江西婺源一个医学之家,母亲是一位中医,从小他便跟随母亲出诊。“我家当时所在的这个县城不大,跟着母亲从街头走到街尾,不管是大人还是小孩,见到时都称呼‘金医生’,我为母亲从事的工作感到自豪。当时还会有患者到我家来看病,不论何时,母亲都会马上放下手里的事专心问诊;如果赶上患者来看病,没来得及吃饭,母亲还会请他们一起吃,那时候我觉得医生很崇高。”

潜移默化的影响下,1985年,黄璐琦考入江西中医学院中药系,投身中医药领域,过去对母亲从事职业的骄傲自豪,逐渐变为了自己对所学专业的热爱。

1992年,黄璐琦成为北京医科大学一名博士研究生,师从楼之岑院士、诚静容先生和乐崇熙研究员。读书期间,黄璐琦对栝楼属植物研究产生兴趣。栝楼属植物药用价值和经济价值都很高,如有抗癌作用的天花粉即来源于此属。为调查国内栝楼属的药用植物,他只身一人前往广东、广西、云南、贵州的深山老林实地考察,采集植物。他还广泛查阅英国、美国、澳大利亚、日本等国标本,最终整理出世界范围的栝楼属植物名录,并发现新种植物,使中国在这一领域的研究达到国际先进水平,解决了被世界葫芦科专家C. Jeffrey称之为“东亚地区葫芦科中最难处理的分类学难题”。他也因此获得北京医科大学特等奖学金。

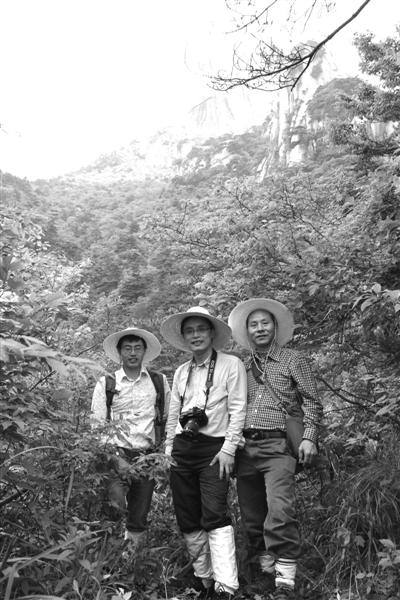

一次,黄璐琦在贵州做野外调查时,车在路上出了故障,他独自沿着公路在月光下徒步了整整一夜。“那时候交通非常不方便,比如我们从昆明到西双版纳,路上要走一星期。车也状况频频,我们经常是‘上坡推’‘下坡滑’。”回忆起学生时代野外采集的经历,黄璐琦说,当年获得的经验,都成了今天属于自己的一笔宝贵财富,在近年来的普查中派上了用场。2013年夏天,在安徽天柱山野外采集中,全队的人员都有个醒目的标志——一双及膝白色鞋套,这也是黄璐琦在云南西双版纳采药时积累下的经验,通过这样的防护来防止蚂蟥叮咬。

分子生药学的创建发展

在进行栝楼属植物分类学研究时,黄璐琦发现有很多问题用传统技术和方法已经无法很好地解决,而分子水平的研究则很可能为这门古老学科带来新的生机。

1995年,他发表了《展望分子生物技术在生药学中的应用》一文,首次提出了“分子生药学”的概念。分子生药学在中药鉴别和生产方面的巨大价值,在生药学行业引起很大的反响。又经过5年的实践探索,黄璐琦与一批年轻学者编写的重要著作《分子生药学》出版。2012年,分子生药学被国家中医药管理局确立为重点培育学科。至今全国已有十几所高等院校开设分子生药学课程。他创建起国内第一个分子生药学实验室,并通过国家中医药管理局三级实验室验收。“继承与发展”这个理念一直挂在他心间,坚持以中医理论为指导,他努力尝试把各个领域的知识引入到中医中药。对分子生药学的研究,他一坚持就是近20年。

引入分子生物学技术,他建立起中药材鉴别新方法,其中高特异性聚合酶链式反应技术鉴别中药材乌梢蛇真伪的方法,荣获中国专利优秀奖,被2010年版《中国药典》收载,这是分子鉴别方法首次收载于国家药典。他带领课题组发现了一条丹参酮合成的关键酶基因及二萜生物合成新途径,并在国际著名刊物PNAS、JACS等发表了系列高水平文章。所率团队现已申请基因国家发明专利8项,已成为丹参酮生物合成途径上基因注册和专利申请最多的研究组,并由此建立了二萜类药用成分生物合成研究平台。

此外,他还在全国开办“分子生药学”培训班,给有兴趣的学者免费做关于“分子生药学”技术的讲授。他希望有更多的人能够和他一样,在中药学研究道路上一直走下去。

黄璐琦获得了国家杰出青年科学基金资助以及中国工程院光华工程科技奖(青年奖)、国家特支计划百千万工程领军人才、全国优秀博士学位论文指导教师等荣誉;获国家科技进步奖二等奖4项,其中有3项是第一完成人,另外一项是第二完成人;在国内外一级刊物发表论文500余篇,主编著作17部,获国家发明专利9项;近5年,以第一作者或通讯作者发表SCI 文章80篇。

“心无旁骛,坚持一个方向。”时至今日,黄璐琦经常是实验室里走得最晚的。只要不出差,他会忙碌到将近深夜时分。“天地广阔,大可作为。”对中药事业的热爱,让黄璐琦感到要做的事情还有太多太多。

(如果您认为转载内容侵犯了您的权益,请及时联系我们,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。)