中药“显效理论”或有助于阐释并弘扬中药特色优势

作者认为,中药药效物质的本质及作用机制的内涵是体现中药特色及优势的重要方面,可用本文提出的中药“显效理论”来进一步阐释,因此撰文与读者分享,以期抛砖引玉。

中药药效物质及其作用机制是长期以来学者们不懈探索研究的重要主题内容,特别是近二十年人们取得大量研究成果,不断提出了许多新认识与新见解。如1996年薛燕等创立“霰弹理论”(中药多成分多靶点协同作用理论的最早表述),认为中药复方以多种低效的药效成分通过多途径治疗疾病;多种有效成分各自独立的作用一般是小或弱的作用,但它们集体的力量却可以产生一个大而强的作用, 从而完成治疗疾病的任务。1999年邱峰等提出“中药的直接物质基础通常由部分中药的原形成分及部分代谢产物构成”的认识。1999年罗国安等构建“一个结合、二个基本讲清、三个化学层次(中药复方、有效部分和有效成分)和四个药理水平上(整体动物实验、组织器官、细胞亚细胞及分子生物学)”研究体系。2006年王喜军等阐释“体内直接作用物质”以及“中药血清药物化学未来发展方向”。2006年吴水生提出中药复方作用机制的“疾病缩减效应”假说和“单味药有效成分结构往往相似,从构效关系上看,其作用靶点(病理环节)可能大致相同,在治疗上存在疗效叠加效应甚或竞争拮抗效应”的观点。2014年贾晓斌等构建“组分结构理论”,认为中药复方物质基础从大到小由药材、组分、成分3个层次构成;每个层次上物质及之间固定的量的关系称为“结构”,中药复方的整体作用依赖于“三个层次多维结构”共同作用。然而,中药及复方的药效物质基础不明、药效物质作用机制不清的基本问题尚远未被攻克,中药事业发展的“瓶颈”问题依然突出。有许多问题至今尚无令人满意的答案和解释。例如,中药中主要有效成分的含量常常很低,口服进入体内以后,能产生药效吗?中药各个化学成分及其代谢产物在体内的血药浓度一般均很低,但中药为什么仍然有效?为什么在低浓度下中药仍能有较好的药效并且毒副作用小?为什么中药越提取分离纯化其药理作用越弱而毒性增强?中药每一种药效物质最终以什么形式发挥药效?且如何发挥药效?中药药效物质是否具有“毒性分散效应”?等等。

为促进对上述问题的研究和理解,本课题组在自1998年以来进行中药药效物质及其作用机制相关研究取得成果的基础上,于2014年4月提出了中药药效物质的“显效形式”(EffectiveForms)、“叠加作用”(AdditiveEffect)和“毒性分散效应”(ToxicitiesScattering Effect)理论假说。该假说包含三个方面内涵:

(1)“中药药效物质的‘显效形式’(显效型)的集合或叠加是药效的核心物质基础”;

(2)“中药各个药效物质‘显效形式’血药浓度的‘叠加作用’是中药药效的作用机制之一”;

(3)“中药药效物质具有‘毒性分散效应’”。

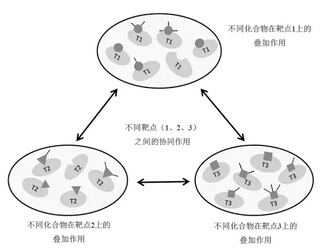

我们认为,多成分(包括代谢产物)在各个单靶点上的叠加作用,再加上各个靶点之间多成分的协同作用,共同构成了中药发挥药效的药理作用机制的重要内涵。在本文中,我们把上述假说及相关认识的内容进一步归纳为:中药药效物质“显效理论”。

1 中药“显效理论”内容

中药药效物质“显效理论”的内容:中药药效物质“显效形式”(显效型)的叠加和集合是中药发挥药效的核心物质基础;这些显效形式在相同靶点(单靶点)上产生“叠加作用”,在多个不同靶点之间产生“协同作用”;众多成分和众多代谢产物的叠加作用与协同作用共同构成了中药作用机制的重要内涵;中药药效物质众多的显效形式在各单个药效靶点上可发挥“集团军式作用”产生叠加和协同的药效,在不同的毒性靶点上可产生“毒性分散效应”削弱自身毒性。

“显效理论”的详细表述:中药化学成分的原形形式及其代谢产物形式(包含众多的代谢产物)中具有药效或药理活性的那些化合物称为中药药效物质的“显效形式”(或“显效型”),它们在药效上的叠加和集合是中药发挥药效的核心物质基础。这些显效形式在血药浓度(靶点浓度)上叠加在一起作用于相同靶点(药效靶点),产生叠加作用;在空间上分别集合在一起作用于不同靶点,在不同靶点之间产生协同作用。多成分(包括众多的代谢产物)在各个单靶点上的叠加作用与这些靶点之间多成分的协同作用,共同构成了中药发挥药效的作用机制的重要内涵。中药药效物质众多的显效形式在各个药效靶点上可发挥“集团军式作用”,产生叠加和协同的药效;在不同的毒性靶点上可产生“毒性分散效应”,削弱、“稀释”或消除中药自身整体的毒性。

2 中药化学多样性与中药药效物质的“集团军式作用”

作者认为,中药化学多样性包括一味中药所含有的化学成分的种类和数量以及中药每一种化学成分进入人体(动物)内以后能代谢产生出的代谢产物的种类和数量。那么,试问一味中药究竟含有多少种化学成分? 当中药口服后,其一种化学成分在体内可以代谢产生出多少种代谢产物? 知道一味中药的成分种类、数量以及一种成分代谢产物的种类、数量对我们有什么意义?

2.1 一味中药可含有1000-2000种化学成分

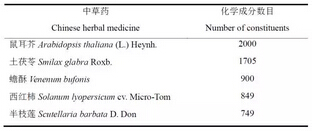

已知经LC-MS检测,一味中药可检测出的化学成分可达1000-2000种(表1);我们认为一味中药经LC-MS等方法细致分析,发现1000种以上的化学成分是完全可能的,如本课题组对土茯苓化学成分定性分析,目前已经发现有1705种成分。

表1 已检测到约1000种化学成分的中草药举例

中药化学多样性,除了化学成分类型和种类的不同以外,还体现在中药含有结构非常相近的同系物及同分异构体等,这也为“叠加作用”的形成提供众多的成分来源。如本课题组从三七中检测到53种人参皂苷及三七皂苷类成分,其中42种成分涉及同分异构体:包括一组5种、一组4种、五组3种和九组2种的成分,组内各成分互为同分异构体。

此外,中药的一些成分在原植物生长、采收过程以及中药炮制、制剂过程中可能发生多种变化。这些变化中有些可能不改变中药药效,而只影响药效强度;比如常规的制剂过程。而有些变化可以改变中药药效,甚至让中药失去药效;比如生地炮制成熟地的过程。成分的这些变化是生长、采收、炮制、制剂过程中的常态,这也是造成成分多样化的原因之一。从这里似乎可以看到中药在这些过程中的成分变化与中药药效之间的关系,即这些化学成分发生变化的意义所在——使中药化学成分的种类进一步多样化。

然而,一般地说,一味中药所含有的主要化学成分含量很低,而那些成百上千的微量成分含量更低,那么人们知道了它们的存在又有什么意义呢?它们有可能作为药效物质而发挥药理作用吗?以往学者们通常否认或忽略这些含量很低微成分的作用。

但是,如果存在叠加作用,如果存在位于同一种靶点(相同靶点)上的叠加作用,如果存在由药效物质显效形式浓度的叠加而产生的作用效果的话,那么,那些成百上千的微量成分中的一些成分或相当多的成分就有机会参与发挥药效作用了。因而,那些成百上千的微量成分在中药中的存在,就变得非常有意义了——原来众多的无用成分(无效成分)突然间变成药效物质了!

2.2 一种化学成分在体内可产生多达50种甚至100种以上的代谢产物

例如,给大鼠灌胃后,黄芪成分毛蕊异黄酮-7-O-β-D-葡萄糖苷在尿中被检测到其41种代谢产物;芒柄花苷在尿中被检测到其42种代谢产物。给大鼠灌胃后,赤芍成分(+)-儿茶素在体内被检测到54种代谢产物;没食子酸丙酯在血浆和尿中一共被检测到37种代谢产物。此外,本课题组还发现罗汉果皂苷V可被大鼠代谢为68种代谢产物,玄参成分哈巴俄苷可被大鼠代谢成87种代谢产物,藏药小叶莲成分8,2'-二异戊烯基槲皮素-3-甲醚可被大鼠代谢出100种代谢产物。

然而,中药作为一个复杂体系,其中单一化学成分含量本来就不高,口服进入体内之后,不论其原形成分还是主要代谢产物其血药浓度均很低(与西药相比),且可代谢产生出来众多种类的微量代谢产物,它们的血药浓度会更低。也就是说每1摩尔原形成分代谢产生出来的代谢产物的种类越多,各个代谢产物的浓度则会越低。这些低浓度的化合物(原形成分及代谢产物)能是药效物质吗?以往学者们常质疑此问题。

但是,如果存在叠加作用,那些种类众多的微量代谢产物中的一些化合物或者相当多的化合物就有可能参与发挥药效作用了。因而,中药成分进入体内以后代谢产生的众多的微量代谢产物的存在,也变得非常有意义了!

关于为什么我们要提出“显效形式”(或“显效型”)的新概念,可这样来理解和认识。已知不少中药化学成分的代谢产物具有与原形成分相同的药理活性,如吗啡的代谢产物吗啡-6-葡萄糖醛酸苷具有镇痛活性,在动物实验中其活性是母体药物吗啡本身的40多倍。小檗碱及其代谢产物药根碱、非洲防己碱、9-去甲基小檗碱和demethyleneberberine均具有降脂作用,且非洲防己碱降低甘油三酯的活性比小檗碱还强。姜黄素类成分的代谢产物具有抗氧化、抗糖尿病、抗致癌等作用。又如本课题组的研究表明(+)-儿茶素的54种代谢产物中,有5种具有和(+)-儿茶素的药理作用相关的生物活性;毛蕊异黄酮-7-O-β-D-葡萄糖苷的41种代谢产物中,有4种具有和原形成分药理作用相关的生物活性;如果对剩余的那些代谢产物进行药理活性试验的话,我们相信可以发现更多具有相关活性的代谢产物。

可见,当我们以一种化学成分作为药效物质的话,或者把它的一种代谢产物也认作药效物质的话,我们只认识到了一种或两种化合物,知道其是否有药理活性;但是,如果我们了解到一种化学成分可以产生50种以上的代谢产物的话,我们就非常想知道这个原形成分及其50种以上的代谢产物中哪些化合物是有活性的、是有效的,也就是说我们需要知道这个成分的原形形式及其代谢产物形式中的哪些化合物形式是有药效的,并对它们加以表述或进行讨论。这就是我们需要提出“显效形式”或“显效型”概念的原因和意义所在,因为我们要知道这众多的代谢产物中哪些化合物具有活性?总共有多少种化合物具有药理活性?它们与原形成分有什么样的关系?很显然,与某一种化学成分相关的显效形式,不仅仅是一两种化合物,而很可能是几十种化合物,是一大群的化合物。

2.3 一味中药的1000种成分及一种成分的100种代谢产物与药效物质的“集团军式作用”

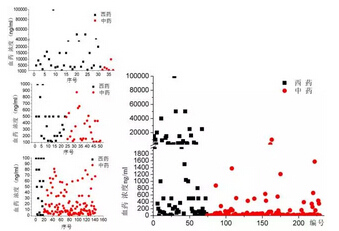

通过对体内血药浓度的检测,可发现中药口服后进入体内的药效物质,不论是原形成分还是代谢产物,它们量都很少,血药浓度较高的成分和代谢产物没有几种。据我们查文献并综述的结果,73种西药的最低有效血药浓度(mEBC)中,仅有20%的西药(15/ 73)的mEBC低于100ng/ ml;而29种中药或方剂的156种指标成分的最高血药浓度(MBC)中,竟有80%的成分(123/ 156)的MBC低于100ng/ ml。(图1)可见中药绝大多数成分的MBC还不及西药的mEBC高,且远小于后者。

图1 中西药血药浓度分布示意图

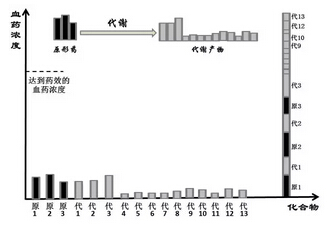

那么,知道一味中药的成分种类、数量以及一种成分可在体内代谢产生的代谢产物的种类、数量又有什么意义?我们认为这是非常有意义的,因为这众多种类的化学成分以及每一种成分所产生的众多的代谢产物,尽管它们在中药中的含量很低,或进入体内以后血药浓度很低,但它们可以产生可观的叠加作用,从而在一起发挥中药药效作用!(图2)

注:原1表示原形药,代1表示代谢产物,以此类推。

图2 显效形式血药浓度的叠加效果示意图

一味中药本来就含有很多结构非常相近的成分,包括同系物及系列同分异构体等,为“叠加作用”提供众多的成分来源。这些成分的化学结构有很大相似性,很可能它们本身就具有相同的药效团,在体内可作用于相同的靶点,发挥相同的药效作用。同时,它们还很可能会在口服进入体内后变成许多结构更相近甚至相同的化合物。这些具有相似化学结构的化合物很可能都在相同的靶点上具有相同的药理作用,因此,如果进行细致的药理活性筛选,必然可以发现许多化合物(原形成分及代谢产物)具有相同的药理作用靶点。这为“显效形式”及“叠加作用”提供了更多的来源。

因此,我们提出“多成分(或/和多代谢产物)在各个单靶点上的叠加作用(浓度叠加)再加上在各个靶点之间多成分的协同作用,共同构成了中药发挥药效的药理作用机制的重要内涵”的重要观点。

我们认为,一味中药在发挥药效作用时,就好像士兵打仗,但可能不是单兵战斗或一小群士兵一起战斗,而是一大群或众多的士兵以集团军的形式参与作战;即不仅是一两种成分一起发挥作用,也不仅仅是几种成分或十几种成分一起发挥作用,而很可能是几十种成分(包括代谢产物)甚至上百种成分一起发挥作用,发挥“集团军式作用”(Armygroup like actions)!

这就是“叠加作用”,它是为数众多的原形成分以及为数众多的代谢产物在各个相同的靶点上一起叠加产生的效果!这就是“协同作用”,它是为数众多的原形成分以及为数众多的代谢产物在各个靶点上产生叠加作用的同时又在各个靶点之间产生协同作用的效果!

3 中药药效物质的“叠加作用”如何形成?

综上所述,我们提出的“叠加作用”假说指出:中药在发挥药效时,在每一种药效靶点上都会有众多的不同种显效形式在一起产生药效的叠加作用。然而,对于“叠加作用”假说,不少学者和研究生提出疑问,对此我们做如下讨论。

3.1 药物分子与靶点分子的作用应不限于某个特定的层次

首先是关于药效靶点分子指什么?它的“大小”有多大?或靶点分子具体指什么结构?

我们认为药物(中药显效形式)与之发生作用的靶点可以是稍宏观一点的靶点(如某受体),也可以是更微观的靶点。即只有在相同靶点上或者在其不同层次的相同亚型(如受体的亚型)上,才有可能产生完全相同性质的药理作用,只有这样,药效作用才可以叠加(如果是分别在不同靶点上或不同的亚型上产生作用,那应该属于协同作用)。换句话说,叠加作用可能发生在靶点水平上,也可能发生在靶点亚型的水平上或者发生在亚型下可能存在的任何下级作用位点的水平上。

3.2 药物分子与靶点分子作用的数量关系尚无报道

药理学认为,药物靶点是指药物在体内的作用结合位点,包括受体、酶、离子通道、跨膜信号转导分子、基因、核酸等生物大分子上的一个或一个以上的位点(为了便于后面进一步讨论靶点及其相同的个体,本文我们用“种”表示相同的位点/靶点,而不用“个”表示)。大多数药物通过与器官、组织、细胞上的靶点作用,产生药理效应(药效)。也就是说,一种药物的药效是通过与一种或多种靶点结合后产生的。但是,药理学教科书上并未明确地讲,“一种药物产生药效时,需要该种药物的多少个分子与该种靶点的多少个“分子”(为方便讨论,本文把相同的位点/靶点的个体称为“分子”)相结合才能产生药效,即产生药效时药物分子与靶点分子的具体数量关系并不明确。

作者在提出相同靶点上的叠加作用假说的写作过程中,经查文献,意外地发现了这个空白领域。即对于某种通过与靶点结合而发挥药效的药物(西药)而言,它的多少个药物分子与多少个同种靶点分子结合之后才能够启动药效并没有人报导过。而只有一个宏观的说法,即药物要给一定剂量使血药浓度水平达到并维持一定高度,药物才能发挥药效作用。

3.3 中药药效物质分子与靶点分子的作用,加和作用应该多于拮抗作用

叠加作用是个很好的机制,但是中药药效物质分子(显效形式)如何发生叠加作用是个值得深入思考的问题。比如一种成分进入体内代谢出几十种化合物(代谢产物),几十种化合物如何作用于同样的靶点?这些化合物的母核结构可能一样,但这些化合物与靶点(如一些受体)的结合,其亲和力可能有差异,可能存在叠加,也可能存在竞争结合,甚至拮抗作用等。

关于在相同靶点上的叠加作用是否也会遭遇竞争或拮抗的问题,我们认为在相同靶点上的结合作用很可能有多样性,即有正性结合(加强药效)、负性结合(抵消药效),有竞争性结合、非竞争性结合,有相加的作用(加和作用)和相减的作用(拮抗作用)等等。但是,我们提出产生叠加作用的前提是药物(中药显效形式)浓度太低(分子数量太少),而待结合的靶点分子较多,因此,当第一种药物的分子全部与靶点分子结合后,依然有许多靶点分子未被结合(空着位置)。此时一般而言,不论再来第二种药物的分子还是来第三种药物的分子,都必然是首先进入空位置而不会与第一种药物的分子发生竞争(抢位置)。我们说的叠加作用指的就是在第一种药物的分子占据少量靶点位置之后,具有相同药理作用而能作用于相同靶点的第二种药物的分子以及第三种药物的分子等相继进占空着的靶点位置而与靶点结合。当靶点位置被占据达到一定程度(数量/比例)时,药效即启动了。也就是说药物要与靶点结合产生药效,须有足够数量的药物分子与足够数量的靶点分子充分正性结合;本文把需满足的这个条件成为“靶点充分占位”条件。这就是“叠加作用”的效果(图2、3)。

图3 “显效形式”在靶点上的叠加作用及协同作用

我们一直在思考,为什么一般药理学著作中均表述“药物要达到一定的血药浓度才能起药效”?其微观意义是什么?假如以靶点来讨论的话,某一种药物在一种靶点上产生药效作用时,究竟有多少个靶点分子参与?换句话说,多少个药物分子与多少个靶点分子结合之后,该种药物才能产生药效作用?假如打个比方,一种药效的产生,需要有相关的某一种靶点的100个靶点分子参与,也就是说需要有这种药物的100个分子与这些靶点分子相结合之后,才能发生药效作用。那么在此情况下,叠加作用指的就是:当中药某药效物质显效形式(化合物A)的体内浓度太低时,能够到达靶点的显效形式的分子数量很少,比如只有10个分子,它们完全不够达到起药效的数量。因此,就需要其他有药效的化合物(来自原形成分和代谢产物的其他显效形式)来补充/填充,比如,化合物B来8个分子,化合物C来5个分子,化合物D来4个分子……,以此类推,一共来了十几种、二十几种或更多种的不同显效形式的大量分子(它们都与化合物A分子具有相同的作用靶点),它们占满了100个靶点分子的位置并与之恰当结合从而产生了药效。这就是血药浓度和药效的叠加作用!

也就是说,这些不同种的药物分子,它们虽然化学结构不完全相同,但是具有相同的作用靶点,它们就相当于同一种药物的各个分子一样,只要它们与全部100个靶点分子相结合了,药效就产生了。当然亲和力的问题、竞争力的问题、拮抗的问题都有可能存在,但是在这100个靶点分子没有完全被占满之前,不论亲和力强弱,均有可能结合上去;不论竞争力强弱,也均有可能结合上去。当然,假如存在有拮抗作用的化合物的话,就有可能干扰药物与靶点的结合;如果具有拮抗作用的化合物种类太多,则药效必定要遭到削弱。然而,我们现在讨论的问题是中药已经表现出来药效的情况下的作用机制是什么;此种情况下,具有拮抗作用的化合物的存在及其作用效果应该是基本可以被忽略的,否则该中药就不会表现出来药效了。

3.4 叠加作用或许亦可表现为时间前后上的叠加效果

中药的显效形式不仅体现在血药浓度上的叠加,还体现在不同的显效形式的相同药效在不同的时间段先后叠加,以维持药效的稳定持久。如果依然以前述例子来说明的话,可能当一定数量的化合物A的分子在靶点上结合并作用一段时间之后,需要有后续的化合物B、化合物C等的分子相继接力式地作用于靶点分子从而产生持续而稳定的药效。

4 为什么“药效叠加”而“毒性分散”?

4.1大多数中药为什么无毒或者毒性很小?

为什么中药药效物质可以药效叠加而“毒性分散”呢?这是我们提出“毒性分散效应”假说后常有学者和研究生提出的质疑。

多种或众多种成分(化合物)共同作用于同一种靶点产生药效的叠加作用有何优点?用某单一化合物(西药)的作用来代替这种叠加作用会如何呢?由于一种化合物的结构中既存在药效基团,也很可能存在毒性基团。故我们认为,从药效角度讲,估计可以代替,效果可能相当;但从毒性角度讲,很可能代替不了。在假设药效基团与毒性基团不一致的前提下,我们提出“中药药效物质具有毒性分散效应”假说来尝试解释为什么多数中药毒性低。因为,假如用某单一化合物来替代,其浓度一定要增加很多倍才会产生相同的药效。但与此同时,假如该种化合物有毒性的话,那么其毒性基团是一致的,也会产生叠加作用(毒性叠加)。也就是说该种单一化合物的毒性作用应该完全是在相同的毒性靶点上的叠加,其毒副作用也就会增加很多倍从而表现出较大的毒性来。

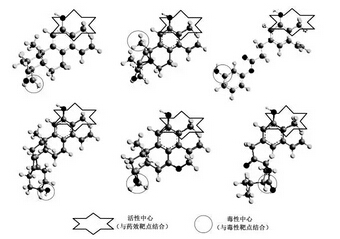

我们提出“毒性分散效应”假说,是为了解释为什么一般中药毒副作用小,或者说是为了解释无毒中药为什么无毒。内容是:我们认为,一般一种化合物(药物)化学结构中既存在药效基团,也很可能存在某种(或某几种)毒性基团。在假设二者在分子结构上的位置不一致的基础上,中药众多种类的化合物(药效物质显效形式)在一起产生药效的叠加作用的情况下,它们的药效虽然作用在相同的靶点上,但是由于众多种类化合物它们的分子化学结构不完全相同,因而它们的毒性基团完全一致的可能性较小。它们(特别是结构差别较大的化合物,它们的毒性基团不一定都在分子上的同样部位)的毒性常常应该是作用在不同的毒性靶点上,也就是说“毒性作用被分散了”,因此中药总体上表现出来的毒性作用会很小或比较小。所以说中药一般毒副作用很小。(图4)

图4 具有相同药效基团和不同毒性基团的6种化合物的毒性分散作用示意图

关于中药的“毒性分散效应”,我们指的是:产生叠加作用时,作为药效物质的中药成分及其代谢产物的各个化合物分子上,(由于化学结构很相近)它们均具有相同的药效基团(化合物骨架的一部分或取代基等)可作用于相同的靶点,但是由于各个药效物质相互之间化合物结构式多少有一些不同,因此如果在化合物分子的非药效基团区域有毒性基团存在的话,它们之间有可能是各不相同的(比如在不同的侧链上或不同的取代基周围)。也就是说,这些药效物质显效形式(化合物)之间具有完全相同的药效基团,但是具有多少各不相同的毒性基团。[当然也会有一些显效形式之间分子结构式相差很小,因而它们的毒性基团完全相同,在这种情况下,这些毒性基团的毒性是完全可以叠加的。然而我们提及的显效形式药效的叠加作用,不是仅仅指少数几种显效形式的叠加,而是更多地指众多(至少几十种)显效形式的叠加作用,因此少数显效形式的毒性基团的叠加可能不至于对大多数显效形式总体毒性分散效应产生太大的影响,因而最终总体上依然表现出毒性分散效果。]因此,当这些显效形式的药效基团产生药效的叠加作用时,它们的毒性基团不一定都会产生毒性的叠加作用。此时,单一显效形式,特别是微量化合物,它们分别作用于不同的毒性靶点,其毒性基团产生的毒性也相应地很小,也就是说“毒性作用被分散了”。换句话说,这些成分集体产生了药效,但并没有产生集体的毒性。这可以用纯化合物(单体化合物)来做同样实验观察到的情况来做比较:由于是纯化合物的同种分子,我们可认为该化合物产生药效是众多完全相同的化学分子的浓度(药效)叠加在一起产生的作用。此时各个分子之间药效基团完全一样,毒性基团也完全一样,因而在药效产生叠加的同时,毒性也产生了叠加,因此表现出了较显著的毒副作用。当然,中药的“毒性分散效应”假说是在已知中药一般毒副作用很小的前提下提出的,是对“为什么中药一般毒副作用很小”的一种解释。至于如何去验证这个假说,是一个不小的难题,需要合理设计实验去验证。

应该强调,我们说的是“毒性分散”,而不是“毒性成分分散”。也就是说,我们提及的仅限于对药效物质本身的讨论,涉及它们的药效,涉及它们的毒性(如果具有毒性的话)。我们的前提是已知中药整体毒性小的情况下。如果单纯提及毒性成分(它/它们不具有药效)的话,或者是药效成分本身也是毒性成分(它们的药效基团本身也是毒性基团)的话,也就是说,该中药本身具有明显的毒性的话,应该就不属于“毒性分散效应”所讨论的范围了。“毒性分散效应”存在的前提是中药本身毒副作用很小。即中药药效物质“毒性分散效应”只适合于对无毒或毒性很小的中药的解释,而不适合于对有毒中药的讨论。

因为“毒性分散效应”只是用来解释中药为什么没有毒,或者说用来解释中药没有毒性的情况,因而有毒中药或者配伍后出现毒性的中药,都不适合用“毒性分散效应”来解释。因为已经出现毒性了,再用为什么无毒的“毒性分散效应”来解释就没有必要和意义了。

4.2 少数中药有毒,如何解释?

综上所述,对于无毒中药,药效叠加,毒性不叠加;此种情况下,一方面针对某个药效,中药显效形式的所有药效分子(化合物)的药效靶点是同一种,而另一方面它们的毒性靶点不是同一种(因为它们的毒性基团不完全一样)。

而对于有毒中药,它们为什么会表现出来毒性呢?我们认为有如下两种情况。

(1) 有毒中药的药效成分同时也是毒性成分

对于有毒中药,常常其药效成分本身也是毒性成分,因此药效叠加,毒性也叠加(因而显现出毒性)。此种情况下,一方面针对某个药效,所有药效分子的药效靶点是同一种,另一方面它们的毒性靶点也是同一种(因为它们的毒性基团完全相同)。

对于药效物质而言,各个分子之间若药效活性中心相同(因而靶点相同),而毒性中心不同(因而靶点不同),则药效叠加,毒性分散。而各个分子之间若药效活性中心相同且毒性活性中心也相同,则药效和毒性均叠加。前者为非毒性中药的机理,而后者就是毒性中药的一种致毒机理。

(2) 有毒中药含有纯粹的毒性成分

这些成分它们不具有药效,只产生毒性,此时若成分分子结构之间拥有相同的毒性中心,则它们的毒性应该也是可叠加的,则该中药就会表现出毒性来。(此时若成分分子之间具有不同的毒性中心,则它们的毒性应该不会叠加,那么该中药整体上就不会表现出毒性来,这就是那些含有毒性成分但是整体无毒的中药。)

理论上来讲,对于药效而言,含有相同药效基团的一系列化合物会被靶点(受体)认为是同一种物质,那么毒性受体也应该会将一类成分识别为同一种物质。我们强调的一个细节:(能产生叠加作用的)药效物质之间具有完全相同的药效基团,同时可能具有不完全相同的毒性基团;在这种情况下,正是因为药效受体对于药效基团有特异的选择性,才使这些药效物质产生叠加作用;而也正是毒性受体对毒性基团的特异选择性,使这些药效物质中毒性基团不同者不会产生毒性的叠加作用,因为分别作用于不同的毒性靶点上了,因而不表现出来毒性。也就是说,中药药效物质显效形式的“毒性分散效应”削弱、“稀释”或消除了中药自身的整体毒性。

如果举有毒中药的例子来做说明的话,我们认为,要么该中药含有剧毒的或含量很高的某一种(或某几种)化学成分,从而使该中药表现出明显的毒性;要么该中药存在含量很低的众多(几十种以上)毒性化学成分(它们虽然整体分子结构各不相同但是具有相同的毒性基团),它们在毒性受体上产生毒性的叠加作用,从而使该中药表现出明显的毒性来(当然,这些毒性成分也可能在不同的毒性靶点之间具有协同作用)。也就是说毒性物质也存在“毒性叠加作用”和“毒性协同作用”;当然,“毒性叠加作用”和“毒性协同作用”是针对有毒中药的解释,对于无毒中药不适用。

5 中药“显效理论”或许有助于阐释和弘扬中药的特色与优势?

5.1 中药“显效理论”与中药的特色及优势

中药为什么有效,如何不同于西药?中药“显效理论”有助于对其解释和说明,并可以阐释和弘扬中药的特色和优势。

虽然“显效理论”是主要针对单味中药提出的,但是由于方剂(中药复方)是由多种单味药组成的,因此该理论的内容应该同样适合于方剂的药效物质及其作用机制以及毒性问题的阐释。

传统认为,中医药的特色和优势在于其整体观。然而由于中药及方剂是一个多元复杂体系,其内在化学成分极为复杂,很难用其中某一种成分、某几种成分或某几类成分的药效或药代参数来代表整个中药或方剂,因而人们对于中医药优势的整体观的理解仅仅停留在对其宏观的整体作用的认识上。

中药“显效理论”提供给人们认识中医药整体观之内涵的一个新视角和新思维。即可进一步阐释中药的下列特色和优势:

(1)绝大多数中药为什么药效物质的血药浓度低但仍可有很好的药效

与西药相比,中药药效的特色和优势,从微观上说,就在于中药既存在多成分在多种不同靶点之间的协同作用,又存在多成分在相同靶点上的叠加作用,并且有出人意料的、众多种类的化学成分及代谢产物共同参与发挥药效的过程。

(2)绝大多数中药为什么都无毒或者毒性很小

那是因为中药药效物质具有“毒性分散效应”,因而中药整体用药时,相对于大多数西药而言毒性很小。

(3)中药为什么不易产生耐药性

如前文所述,中药发挥药效是通过众多显效形式的叠加作用和协同作用实现的,由于中药具有化学成分的多样性,因此就不易产生耐药性,而西药只有一种成分,容易产生耐药性。

5.2 中药“显效理论”对相关科研的指导意义

约二十年前,薛燕等提出了中药复方“霰弹理论”,在该理论的指导下,科研工作者们掀起了中药复方药效物质基础及其多成分多靶点协同作用(多途径整合作用)机制的研究热潮并且持续至今。我们期待着中药“显效理论”能够在不久的将来引导科研工作者们掀起新一轮的研究热潮,即积极探索“中药药效物质显效形式如何集合形成药效的核心物质基础以及如何产生叠加作用及协同作用的机制?”

5.2.1 “显效理论”使众多的含量很低的化学成分成为有用之物

长期以来科研工作者在中药药效成分研究过程中,相对于被舍弃或放弃的“无用成分”(因为它们含量很低而认为不可能发挥药效作用)的种类而言,从一味中药中发现、获得并确认活性的成分的种类非常少。“霰弹理论”的提出使被认为活性小、是无用之物而被淘汰的大量成分重新成为有用之物。无数“无用之物”被认识到它们的作用,因而“凭空”使大量的(众多的)“无用之物”成为有用之物,这应该说是“霰弹理论”的一大贡献。我们“显效理论”的提出,则可使人们认识到中药中那些含量很低、口服进入体内后血药浓度更低的成分有可能是有用之物。这也应该可以说是“显效理论”的一个意义之所在。

5.2.2 “显效理论”为新药研究提出全新的研究策略

薛燕认为“霰弹理论”给西药新药研究提出了另一条可以探索的道路,指出“霰弹理论”揭示了中药复方以多制胜的思想;即可以考虑以多个弱小的活性成分来共同治病;在搞清楚中药复方具体作用机理和有效成分后,可采用不管是中药分离出来的成分还是西药合成出来的成分,只要是具有与原方相应的药理作用,就可以按原方中的比例组成新的复方药。如果说薛燕的“霰弹理论”指导了以多成分多靶点协同作用为基础的新药研发开展进程的话,我们的“显效理论”则将进一步引导以相同靶点上多成分的叠加作用并结合多成分多靶点协同作用为基础的新药研发新策略的建立。相信按这样的新策略研发出来的、由众多化合物组成的新药,将不仅具有多成分多靶点协同作用的有效性,而且将同时具有药效叠加而毒性分散的优越性。

5.2.3 “显效理论”引导构建中药质量控制的新思路

如何基于中药显效形式的集合提出中药质量控制的全新思路?我们主张,应该控制一味中药的全部有效成分以及可以变成这些有效成分或其有效代谢产物的那些成分的总量,也就是要控制各个药效物质的全部或者至少大部分的显效形式的总量。以此策略来控制中药的质量应该可以实现控制中药质量、确保临床疗效的目标。就某一味中药而言,在其各个药效物质的全部显效形式均搞清楚之前,恢复以前以控制中药各个有效部位含量(控制各个大类的成分的总和,如总皂苷、总黄酮、总生物碱等的含量)来控制该中药质量的做法应该是明智和合理的。

6 推动阐释和弘扬中药特色与优势而开展研究的切入点

为了进一步阐释和弘扬中药的特色与优势,我们倡议今后开展如下几方面的研究工作。

(1)中药药效物质基础及其作用机制是怎样构成的?

①系统研究重要中药的化学成分体内代谢产物,明确其究竟有多少种?有哪些?

②广泛预测和筛选中药各个成分以及各个代谢产物的相关药理活性,尽可能多地阐明药效物质的显效形式(显效型);

③证明中药药效物质显效形式具有叠加作用;

④证明中药药效物质显效形式发挥药效时,叠加作用及协同作用同时存在;

⑤证明中药药效物质显效形式发挥药效时,不是仅有少数几种成分和/或代谢产物起作用,而是有众多的成分和/或代谢产物集合在一起产生作用。

⑥结合以往的“中药血清药理学”和“中药血清药物化学”,发展“中药血清药物分析学”,在测定口服中药后的含药血清的药效强度的同时,定性和定量分析检测该血清的中药相关化合物的种类和含量,以确定这些化合物与药效的关联性。

(2)多数中药为什么毒性小?

证明中药药效物质显效形式具有“毒性分散效应”。

(3)体现中药的特色优势的中药“显效理论”如何在新药研发中应用?

利用“单靶点叠加作用”理论,我们设想研发一个具有相同药效靶点的10种以上化合物组成的新型组合药物。由于每一种化合物用量降低到1/10以下,其毒性应该也会大幅度降低,甚至降低到1/10或更低;同时利用“多靶点协同作用”理论,再选择可作用于相同疾病的不同靶点的另外3、5组(每组10种化合物以上)化合物,组成化合物大复方药物。这样的大组合药物应该具有多靶点的高效性和毒性显著降低的优越性,体现“毒性分散效应”。

致谢

本课题组的研究生完成本文中的一些工作;四幅图的制作分别由徐晶晶(图1)、王义(图2)、左雪(图3)和李逢春(图4)完成;土茯苓成分LC-MS测定由杨兴鑫,玄参成分的代谢研究由王静哲,小叶莲成分的代谢研究由马立满完成;中药成分与西药的血药浓度研究的文献综述由徐晶晶完成。本文归纳提出的中药“显效理论”是在总结1998年以来多项国家基金资助完成的科研工作成果基础上实现的。

(如果您认为转载内容侵犯了您的权益,请及时联系我们,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。)