茵陈蒿汤为主治疗中重度高胆红素血症112例

一般资料

按照2000年9月(西安)第十次全国病毒性肝炎及肝病学术会议修订的诊断标准和《中药新药临床研究指导原则》病毒性肝炎肝胆湿热证诊断标准[2],选择病史在20天以内,血清总胆红素(TBiL)>85.5µmol/L以上、凝血酶原活动度≥60%、血清白蛋白≥

治疗方法

两组病例均给予甘利欣、门冬氨酸钾镁、能量合剂等保肝、降酶、维持水电解质平衡、对症支持等综合治疗。治疗组在上述综合治疗基础上加用茵陈蒿汤加减。基本组方:茵陈

治疗前后查血、尿、便常规、肝功能、血脂、凝血系列。治疗期间逐日观察症状、皮肤巩膜黄疸变化、肝脏大小及不良反应等,并每周复查肝功能1次。统计学采用x2检验、t检验。

治疗结果

疗效判定标准:显效:治疗1个疗程后,肝炎症状、体征消失,肝脏回缩,TBiL≤17.1µmol/L,谷丙转氨酶(ALT)≤40U/L;有效:治疗1个疗程后,肝炎症状明显好转,体征改善,TBiL降至≤51.3/µmol/L以下,ALT下降幅度≥50%,但未降至正常;无效:治疗1个疗程后,肝炎症状改善不明显,黄疸无明显消退或增高,TBiL>51.3µmol/L,ALT040 U/L或反复波动,或住院过程中出现严重并发症,病情急剧恶化(出现肝性脑病、腹水等)而不宜再用中药者。

两组临床疗效比较:治疗组112例中,显效35例(31.25%),有效64例(57.14%),无效13例(11.61%),总有效率88.39%;对照组112例中,显效22例(19.64 9/6),有效61例(54.46%),无效29例(25.89%),总有效率74.11%。两组显效率和总有效率比较有显著性差异(P<O.05)。

两组平均住院日比较:治疗组为21.24±3.31天,较对照组25.69±4.67天缩短4.45天,有显著差异(P<0.01)。

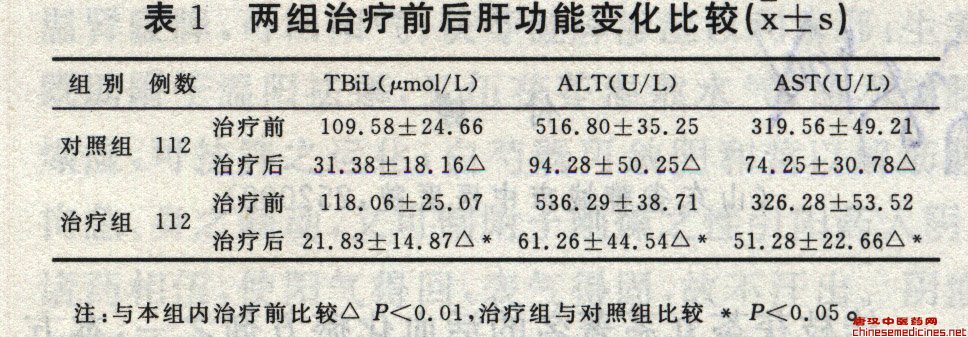

两组治疗前后肝功能变化比较:见表l。两组治疗后的TBiL、ALT、AST均较治疗前明显降低,有显著差异(P<O.01);治疗组与对照组比较也有显著差异(P<O.05)。

两组胆红素、转氨酶复常时间比较:TBiL复常时间,治疗组平均17.2 3±5.16天,对照组22.39±6.52天;ALT复常时间治疗组平均15.67±5.09天,对照组平均为19.89±5.13天。治疗组降酶降黄时间较对照组明显缩短,有显著差异(P<0.01)。

药物的不良反应:应用过程中未见明显不良反应。

讨论

中医认为,急性黄疸型肝炎多属湿热交阻之阳黄,多为湿热外侵或疫毒感染,郁于脾胃,以致脾失健运,肝失疏泄,胆汁不得下泄,溢于肌肤而发黄。方中茵陈苦寒下降,功专清利湿热而退黄疸,为君药;方中重用赤芍和丹参活血化瘀、凉血散瘀消退黄疸。金钱草和郁金均有利胆除湿退黄之功,金钱草能利水通淋,郁金行气活血、凉血逐瘀,引诸药直达病所;佐以大黄泄热除瘀,通利大便,促进胆汁分泌、排泄;赤芍助郁金祛湿退黄。共同辅助君药加强主治作用。

本组临床资料显示,治疗组显效率、总有效率、平均住院日、血清总胆红素和谷丙转氨酶复常时间以及在改善临床症状、体征和肝功能方面分别与对照组比较,均有显著差异(P<0.01或P<0.05)。

综上所述,用茵陈蒿汤加减方治疗病毒性肝炎中重度高胆红素血症取得较好的效果,该方具有消炎清热利湿、利胆退黄、凉血活血等功效,可缩短病程,提高疗效,且无明显不良反应,为治疗黄疸型病毒性肝炎肝胆湿热证的有效方剂,显示中药在治疗本症中的明显优势。本方方药简单,易于掌握,值得同道进一步探讨。

(如果您认为转载内容侵犯了您的权益,请及时联系我们,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。)