中医临床研究基地建设指导意见

第一章 总则

第一条 根据《重点中医医院建设与发展规划》要求,为明确中医临床研究基地建设项目的建设目标、建设内容和要求,指导项目建设单位开展建设工作,发挥最大的投资效益,制定本指导意见。

第二条 指导意见所称建设项目,是指经国家中医药局和国家发展改革委组织评审遴选出的16家国家中医临床研究基地建设单位。

第三条 中医临床研究基地建设的总体目标是,通过加大投入,改善条件,深化改革,创新机制,逐步建立起符合中医药发展规律的临床科技创新体制,在重大疾病防治和群众健康维护等研究方面取得突破性进展,全面提高中医药防病治病能力和自主创新能力,促进中医药事业的发展。

第四条 中医临床研究基地是依托省级以上大型综合性中医院建成的具有国内一流的中医临床科研人才队伍、一流的科研条件与环境、一流的中医药重点学科群、一流的中医专科(专病)网络,中医临床与科研有机结合,在中医药继承和创新方面发挥龙头作用的新型的现代化的综合性中医医院,承担起重大、疑难疾病的中医、中西医结合防治研究,中医临床研究重大项目的设计、组织、实施和质量控制,中医临床诊疗技术和方法的筛选、评价、规范和标准研究推广,中药新药临床研究与开发,优秀中医临床人才和高层次中医临床科研人才的培训,中医临床信息的采集、整理和分析,中医药对外交流与合作的窗口等任务。

第五条 中医临床研究基地建设项目单位(简称项目单位)确定的一般原则是,编制床位数≥500张,综合实力较强,中医药特色优势明显,临床研究基础较好、成果突出、临床科研水平居于全国前列的省级以上中医医院(含中西医结合、民族医医院)。

第二章 具体建设目标

第六条 通过建设,使项目单位达到:基础设施完备、功能结构合理、设备配套先进、人员队伍精良、研究方向明确、科技优势领先、中医特色突出、临床疗效显著、模式机制创新,具有很强中医临床研究与创新能力、成果转化能力及技术辐射能力,成为在国家中医药服务和科技创新体系中发挥龙头作用的现代化中医院。

第七条 通过基地建设和相关项目的实施,每个基地预期取得以下成果:

1.有2个以上重大、疑难、常见多发疾病的中医药诊疗达到国内或国际领先水平,形成可推广的临床诊疗规范;制订出中医药疗效评价标准。

2.围绕所研究的疾病,研制出若干疗效确切的特色制剂和中药新药,整理并推广一批具有中医特色优势的安全、有效的临床诊疗技术。

3.培养一支专业化、高水平的中医临床研究队伍。

4.探索总结符合中医药发展规律和特点的临床科研新模式。

第三章 建设原则

第八条 统筹规划、合理布局。从中医药事业发展和人民健康需求出发,结合区域社会、经济、资源等条件,统筹中医临床研究基地建设。坚持择优为先,立足长远,合理布局,以点带面,兼顾民族医药,促进中医药事业的整体健康发展。

第九条 完善功能、满足需求。紧紧围绕中医临床研究基地的建设目标和功能定位,充分考虑中医临床科研的特殊要求,加强房屋建设、内设机构设立和设备配置,不断提高中医药防治疾病能力和科技创新能力。

第十条 突出重点、保持特色。以增强中医药临床科研能力为重点,围绕中医药防治疾病的重点领域进行建设。根据各自基础和优势方向,整合集中资源,进行重点建设。突出中医药的特点,尊重中医药的规律,开展重点学科建设,提高学术发展能力。

第十一条 创新机制、发挥优势。在加强基础设施建设的同时,深化管理体制和运行机制的改革,探索建立适合于中医药特点和中医临床需求的科研组织模式和运行机制,不断彰显中医药的优势,扩大中医药的国内外影响,为人们提供更加满意的中医药服务。项目建设要与研究任务落实、人才培养及运行经费持续投入等工作共同推进,保证取得实效。

第四章 建设内容

第十二条 建设内容主要是在项目单位原有基础上,进行医疗、科研、临床教学业务用房的改扩建,基本医疗和科研、教学仪器设备配置,以及加强重点学科和重点专科(专病)建设。

第十三条 业务用房主要包括科研用房、科研辅助用房和临床教学用房以及医疗业务用房等。按照《中医医院建设标准》(建标106—2008),中医临床研究基地医疗业务用房原则上控制在85平方米/床,教学、科研和其他单列项目面积原则上控制在12000平方米以内。

第十四条 科研用房、科研辅助用房和临床教学用房要满足开展和支撑中医临床研究的需要,基本设置与构成应符合表一的要求。

第十五条 中医临床研究基地设备配置主要是诊断和用于科研需求的仪器和设备,能够满足临床研究方向所需的疾病诊断治疗的技术要求,购置仪器设备应与研究基地的重点方向配套。仪器设备采购按照国家有关招投标法律法规执行。

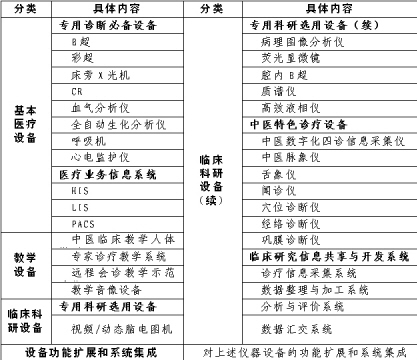

第十六条 中医临床研究基地在重点更新和完善基本医疗、科研和教学设备的基础上,按照填平补齐的原则,根据研究方向和人才培养的需求购置相应的专用设备。甲类和乙类大型医用设备按国家有关规定执行,其它装备按表二进行选配。(见表)

第十七条 重点学科建设的主要内容包括专用仪器设备配置、科学研究和人才培养,中医临床研究基地应建设3个以上国家(局)级中医重点学科,每个国家(局)级重点学科病床应达到50张以上,床位使用率达到93%以上。

第十八条 重点学科建设点应设立临床研究室和实验室。要有3~5个稳定的研究方向。依据重点学科建设的需求,根据学科不同,配置相应的科研条件及设备。

第十九条 重点学科人才培养包括开展学科带头人、后备学科带头人、临床科研骨干的培训;以及本学科师资培训、接收本学科人员进修、承办本学科继续教育任务、开展本学科临床诊疗技术培训和成果推广等。

第二十条 重点学科建设要有相应的支撑条件做保障,包括本学科研究所需的图书、期刊、资料、网络设备,示教室及示教音像设备。

第二十一条 中医临床研究基地的中医重点专科(专病)不少于6个。每个重点专科(专病)病床不少于20张,床位使用率达到93%以上。重点专科(专病)床位总数达到医院总床数的50%以上。

第二十二条 重点专科(专病)应设立科研门诊和科研病房,其科研病房的床位应占本专科(专病)床位数的25%以上。

第二十三条 重点专科(专病)设备配置包括专用设备和专科(专病)实验室设备配置,依据重点专科(专病)建设的需求进行配置。

第二十四条 重点专科(专病)应保持稳定的研究和发展方向,针对本科主要病种(至少3个)开展单病种质量控制,诊疗规范研究等工作,以总结治疗经验,优化诊疗方案,制定诊疗规范及指南,提高临床疗效。

第二十五条 重点专科(专病)应开展专科(专病)带头人、继承人培养和专科(专病)技术骨干培养等,包括外出学习、出国培训、接收本专科(专病)进修、承办本专科(专病)继续教育等。

第二十六条 加强专科(专病)协作组建设,举办学术讲座或培训班,带动各专科(专病)的人员培养,加强学术和科研成果的交流。开展技术成果的推广、应用和新技术、新项目的引进等工作。开展信息收集整理,包括专科(专病)研究所需的图书、期刊、资料、网络设备建设等。

第五章 建设要求

第二十七条 制定总体规划。项目单位应根据国家及本地区中医药事业发展“十一五”规划及本指导意见,结合本单位实际情况,制定详细的建设计划和实施方案,保证项目顺利实施。

第二十八条 配齐基本条件。通过新建、改扩建医疗、科研、教学及其辅助用房,使其面积和功能结构达到国家有关标准,并满足中医药临床研究需要。配齐用于临床研究所必需的诊疗设备、试验研究设备等。辅助设施要能同时满足临床研究工作及所依托单位临床医疗服务和人才培养等工作的需要。

第二十九条 落实重点任务。在加强基本条件建设的同时,根据项目单位提出的重点研究领域,开展研究工作,取得原创性成果,使其诊治水平达到国内或国际领先水平。主要包括进行临床评价、优化综合方案、制定诊疗规范、总结诊疗技术、开发有效药物、研制诊疗设备等,同时促进临床研究成果的推广应用,促进中医药科技与临床实践和产业的紧密结合。

第三十条 加强传统诊疗技术继承研究。围绕基地的重点方向和领域,在全国范围内收集、整理和研究相关传统诊疗技术。项目单位对确有疗效但成本低廉的传统诊疗技术,要积极引进、普及使用。在临床延续应用的同时,开展规范评价,并大力推广,形成鲜明的中医药临床特色和优势。要采取先进可行的措施,认真做好名中医的学术思想、临证经验的继承总结和推广。

第三十一条 完善科技平台。依据基础设施建设和管理创新整合有关资源,围绕项目单位的基础和优势,形成高水平、开放的临床研究平台、临床数据资源共享平台和成果转化推广平台,发挥研究基地的带动作用,提高中医药临床科研的整体水平。

第三十二条 培养专业队伍。项目单位要开展全员培训,提高全员的科技素质,营造良好的临床研究氛围。要通过承担课题研究,培养建设一支梯队合理的高水平中医临床科研专业化队伍,在临床研究重大项目的顶层设计、质量控制、疗效评价等方面达到较高水平。培养一批掌握中医规律、熟悉现代科研方法、能够领衔组织重大中医临床研究项目的学科和学术带头人,形成中医临床科研的精英队伍。

第三十三条 促进学科、专科(专病)建设。要充分发挥项目单位原有的重点学科和重点专科(专病)的基础优势,利用中医临床研究基地的资源,结合临床科研成果,集成创新,促进学科、专科(专病)建设发展,确保稳定的发展方向。

第三十四条 创新管理机制。要探索中医临床科研的组织管理模式和机制,完善激励机制,保证长期、稳定的研究队伍;建立反映科研工作实绩的综合考评制度,促进科技资源共享,吸引各学科人才参与中医临床研究,形成开放、流动、竞争、协作的运行机制和高层次、高水平、大课题、大协作的临床研究局面。

第六章 相关保障措施

第三十五条 提高认识,加强协调组织领导。发改、财政、科技、中医药管理部门要切实履行职责,多方配合,形成合力。在项目建设中,要加强监督管理,注重追踪问效,发挥专家的决策咨询和监督作用,制定中医临床研究基地建设的年度考核、中期评估和验收的工作办法和奖惩措施。

第三十六条 创新制度,营造良好发展环境。建立稳定的基地建设的投入和协同管理制度。中医临床研究基地要根据基地功能配备专职科研人员,增加人员经费补助,地方编制管理部门要给予支持。有条件的地方还应设立专款,纳入财政预算,保障基地日常运转经费和设备更新经费,并随着经济社会的发展逐步提高。有关部门要研究特色诊疗科目经济核算和补偿机制,鼓励传统特色技术的应用和研究。

第三十七条 加大投入,保障项目顺利实施。要加大资金投入力度。基地的建设经费由中央专项资金、地方财政资金、单位多方筹资等多渠道解决。

表一 科研和临床教学业务用房基本设置与构成

表二 仪器设备选配参考表

(如果您认为转载内容侵犯了您的权益,请及时联系我们,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。)