中医学史上的学派争鸣—以金元“王道”与“霸道”为例

关于学派的解释,《汉语大词典》云:“一门学问中由于学说、观点不同而形成的派别。”在医学派中,孰优孰劣一直以来争执不休。近几年,随着流行性疾病在全球的肆虐蔓延,对医学界科学技术发展提出了不小的挑战。金元时代是我国医学发展的繁荣期,出现了很多珍贵价值的医学学派。对这些派别的分析研究,对于启发解决今天的医学界科学技术面临的挑战与争鸣,应该具有一定的参考价值。

1 “霸道”与“王道”及其特征

以力假仁者霸,霸必有大国;以德行仁者王,王不待大,汤以七十里,文王以百里,以力服人者,非心服也,力不赡也;以德服人者,中心悦而诚服也,如七十子之服孔子也。(《孟子•公孙丑上》)选择“力”还是选择“德”,会导致两种截然不同的目标——“霸”与“王”。而将“霸”与“王”之道引入中医者当为金元四大家。“金元四大家”是指金元时期(公元1115~1368年)的刘完素、张从正、李杲、朱震亨四位著名的医学家。在学术上,他们各有特点,代表了四个不同学派。元末明初著名文学家宋濂(公元1310〜1381年)在为史朱震亨《格致余论》题词时说“金以善医名凡三家,曰刘宋真(刘完素)、曰张子和(张从正)、李明之(李杲),虽其人年之有先后,术之有救补,至于推阴阳五行升降生成之理,皆以《黄帝内经》为宗,而莫之异也。”又说:元朱震亨《格致余论沪有功于生民者甚大,宜与三家所著并传于世”。自此而后,“金元四大家”之称,则流于世。金元四大家,实际上就是四大医学学派——寒凉派、攻下派、补土派、滋阴派。其医学理论中,刘完素、张从正的“火热”、“攻邪”说,可比为医疗方法中的“霸道”;李杲、朱震亨的“补土”、“滋阴”说,则可比为“王道”。

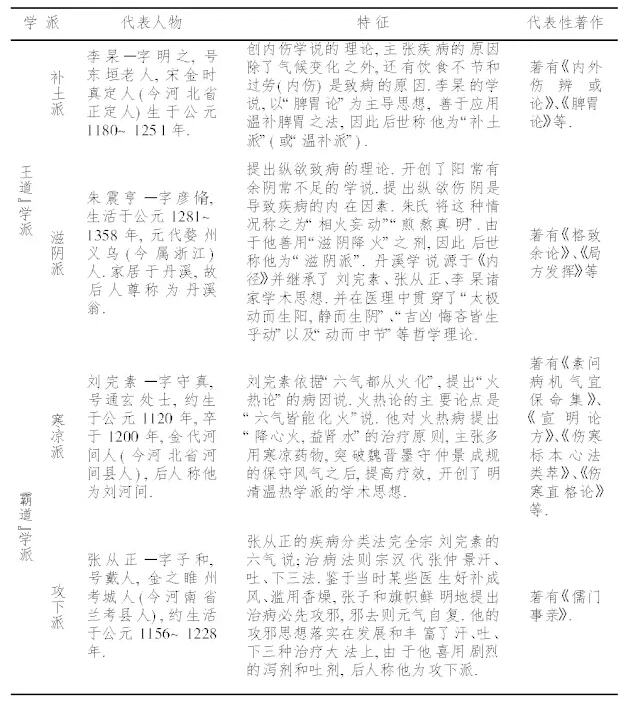

金元四大家各派概括于表1中。

![]()

由表1可见,“王道”与“霸道”学派各秉所学,提出各自的医疗理论而自成流派。

2 历史背景简述

就金元时期四大家出现的社会背景而言,金元时期是社会由统一到分裂又归于统一的历史时期,战争频繁、社会动荡、疫病流行。女真起于东北黑龙江流域,建立金国(公元1115~1234年),公元1280年元世祖攻灭南宋,建立元朝(公元1279~1368年),汉族在元代统治八十九年期间,遭受了极其严重的迫害。金人在侵入中国北部的过程中,严重地破坏了北部的社会经济和文化。蒙古军队在征服各地的过程中,不论经济和文化,都大肆破坏,仅工匠得以幸免,而医生列于工匠之类,赖以幸存。虽然面临社会动荡,地域分割等不利因素,但是中医学发展的有利因素也同样存在。

2.1 社会环境的影响

在金元这一时期,社会对医药的需求很大。一方面,金元时期皆为北部部落,在南下入侵的过程中,征战不断,势必出现很多战伤患者,尤其是坠马等所致的骨折和脱臼等伤害患者大量出现,是军队当时急待解决的大问题。另一方面,金元时期疫疠的猖獗。天兴元年(公元1232年)汴京的大瘟疫共持续了五十日,除因贫困不能葬的不记外,就有死者九十余万人。及元代统治,疫疠也流行不断。如,至大元年(公元1308年)春,绍兴、庆元、台州因疫病死者二万六千余人。从1313年到1362年,在这五十年间,流行的疫病有十一次之多,正所谓“大兵之后,继之大疫”,天灾人祸,这都无疑给医学发展提出了新的命题与前所未有的挑战,更为医学发展提供了机遇。

且金元政府重视医学,提高了医学的社会地位,且建立了较为完善的中医管理机构,以加强对全国中医药的有效管理。文人又有意识的重视和研究医学,加之帝王的表率作用士大夫习医者不少,当然附庸风雅者也大有人在。在金朝和元朝将太医院院长提至五品,元朝免除从军医生家庭的徭役和赋税,从而促进了从医人员知识结构的更新和水平的提高。金朝首设太医院。

在中医教育与对外交流方面,金代设太医院兼有培养医药人才的职能,但多是培养太医。太医考试三年一次。在各州府设有医学校。元代中医教育中国家中医教育机构史未见载,其中医教育以地方为主。1262年元世祖忽必烈下令重建废除已久的各路中医教育,制定教学条例及其施行方法。1272年又设立了医学提举司,专门负责管理医学教育,使教育制度日益完善。在人才培养模式上,金代以自学与师承为主,元代以地方教育与师承、自学为主。除国家与地方中医教育之外,文仕通医、师承授受也是重要方法之一。金元时期中外医学交流频繁,除中药输出外,国外医药及制剂技术的输入也对中医学产生了较大影响。

至金元时代,科学技术的显著进步,及儒学发展,也为金元时期的中医学发展打下了良好的基础。如由于活字印刷术的进步,使医学书籍得以大量刊印,为金元医学创新的创造了物质基础。金元时期在文化上深受汉族的影响,如金朝至金熙宗时,政府建立译经所,翻译汉文经史,儒学得以发展。而科举制度造成文人弃文从医,使医学人员的文化素质及整体水平明显提高,增强了研究力量,及保健养生思想的出现,为中医发展提供了必要条件。

2.2 人文因素的影响

首先,理学的影响。所谓“理”是脱离社会生活和具体事物而永恒存在的东西。理学的太极、理、气、心、性、命及存天理、灭人欲等的思想方法,对当时中医发展产生了极为深刻的影响。受理学“格物致知”式顿悟、思辨的影响,中医理论中“取类比象”、“运用之妙,存乎一心”的思维趋势有了长足的发展。如朱震亨师承许谦,精于理学,把医学家临证治病视作“吾儒格物致知一事”。故其代表作命名为《格致余论》。并且将理学思想渗透于中医理论体系中,将理学的关于天理人欲、去欲主静等哲学思想用来作为抑制相火妄动的原则。其次,运气学说的影响。运气学说始于《内径》。运气学说即五运六气学说的简称,是在先秦、汉代天文、历法等基础上逐渐形成的。它运用天干、地支所配合的甲子作为演绎工具,从而推测气候变化的规律和疾病流行的情况,把气候变化和人体发病规律统一起来,并以此为根据指导人们趋利避害,防病治病。这充分反映了天人相应的整体观念。元朝医学家将运气学说作为说理工具,研究其内涵实质,着意于解决临床实际问题。如刘完素深入研究运气学说,著《内经运气要旨论》等,阐发病因病机,着眼于自然气候对疾病发生发展的影响。再次,道教与佛教影响。金元时期,政府对道教发展多采取扶持政策,但影响已远不如晋唐时期。道教推崇内丹,并与气功结合,而外丹逐渐走向冷落。元代朱震亨在论述阳常有余阴常不足时,针对动多静少提出“人心听命乎道心”,收心养心,才能做到静,以使动静得宜,相火首位禀命,阴精内守而健康长寿。而佛教在元时期形式上走向衰微,但佛医的金针拨障术被中医学家广泛应用。

3 比较分析

3.1 共同的进步与局限

金元时期的医学是中医学发展史上的重要时期,具有承前启后的作用。它前承汉、唐、宋医学成就,大胆创新,开创中医学发展的新局面,后启明、清医学。金元四大家是金元时期极具盛名的医家,他们的医术不仅在当时颇具影响力,在后世也受到不少医家的推崇。

“王道”与‘霸道”学派的进步性:

首先,开医之门户之分之先河。中国的医学,在唐宋以前,本无所谓派别。而至金元的时候,才有医学流派的兴起。医学家们纷纷提出新观点与主张,学术争鸣中,产生了不同的中医学术流派,极大地丰富了中医的学术思想,推动中医理论和临床朝着更深层次发展,故出现“医之门户分于金元”的大好局面。正如《四库全书提要》中所云:“医之门户分于金元”,从而使得我国医学面貌为之一新。在诸多派别中,金元四大家,于众派别中独树一帜,开门户之先河,丰富和发展了中医学。

其次,学术争鸣中勇于探索。在中国医学发展中,金元医学家敢于疑古,认为古今有异,古方不能尽治今病。从而在总结前人经验的基础上,结合自己的临床实践,提出了医学新理论、新观点。刘完素在疾病的病因病机及证治各个方面都进行了探索研究,独创新说,纠正了当时医学界的轻视理论风气,也破了滥用《局方》之影响。他所提出的在表以辛凉散之、在里以承气泻之、表里同病以防风通圣、凉膈散解之的三联疗法,成为张仲景治法的延伸、变通和补充,赢得了后世“实为大变仲景之法者”(汪琥《伤寒辨注》)的称号。他把病机十九条原文中六气引起的证候由21种扩大为81种,而其中因火热引起者占56种,把火热证所占的比例由原来的21%提高到81%,印证了他以火立论主张的科学性。他对疾病的本质与假象注意区分,某些症状有时与疾病本质相反,是一种假象。如寒证表现总是恶寒,但是恶寒的不一定都是寒证,热气过盛也会出现寒证现象,这就是热病的假象,不能错认为寒证,这个见解是很科学的。在药引方面,刘完素不仅重视药引且灵活运用药引。他的这一学术思想体现在《黄帝素问宣明论方》中,其运用药引达五十余种,涉及249方,占全书348方的70%,作用涵盖了科顾护脾胃、引药入病所、减少毒性、增强疗效、矫味等多个方面。所以《四库提要》认为他能“补前人之未技及”。而张从正尽管近宗河间之说,却以“霸道”的另一面“攻邪”立论。他痛斥医界喜投辛热温补之弊及庸工史“纯补其虚,不敢治其实,举世皆日平稳,误人而不见迹”造成的危害,提出“病有邪生,攻邪已病”的观点,对祖国医学中祛邪学说的发展,做出了重要贡献。他在临床上对三法的运用,见解独到,并积累了丰富的治疗经验。纵观几千年的中医发展,其间独树一帜,强调吐法者,只有此四大家中的张从正一人而已。此外张从正对中医心理学所做的贡献为:对情志相胜理论进行了深入探讨,且独创“以习平惊”的治疗方法。《金史本传》对他评价较高,称其“精于医,贯穿《素》、《难》之学,其法宗刘守真,用药多寒凉,然起疾救死多取效。”李杲独重脾胃,结合自身丰富的临床经验,总结了治疗脾胃内伤疾病的经验,从而对脾胃与元气的关系作了重要的发挥,提出“内伤脾胃,百病由生”的论点,成为脾胃学说之始。他治疗脾胃内伤诸病,主用益气升阳,结合苦寒泻火。而朱震亨则结合临床实践创立相火论、阳有余阴不足论、气有余便是火等新的医学学术观点。朱震亨所处时代,《局方》依然盛行,医者滥用辛辣燥烈药物而造成伤阴劫液之弊者仍很普遍,针对此,他潜心研究,而著《局方发挥》—书。他在养生和治疗方面都体现了补阴的思想,对纠正时弊发挥了重要的作用。结合新的医疗实践阐发新说,并建立与新说相适应的一整套理法方药,是金元四大家理论探讨的特点之一。

再次,秉承前师,启迪后辈。金元四大家有一个共同之处,重视精研前人且都对《内径》给予了极大的关注。刘完素毕生重视《内经》理论的研究,虽然也涉及易学及前代诸医学家学说,认为医学的“法之与术,悉出《内经》之玄机。”继承发展了《内经》、《伤寒论》的要旨,热心于疾病机理的探索,阐发了《内经》病机十九条的内容,增加了“诸涩枯涸,干劲皴揭,皆属于燥”的病机,促进了后世病机理论的发展。他在重视辩证的前提下,善用寒凉保阴的方法,对后世温病学说及杂病论治法则的发展,都有一定的启示和指导意义。他对燥邪的特征、燥病的病因病机及治疗方法阐发颇详,特别是证法一体思想,为后人学习和研究燥病提供了宝贵理论和丰富的经验,为燥病学说的发展奠定了坚实的基础。张从正之学,宗奉《内经》、科《难经》、《伤寒论》。他在潜心研究了《内经》、《伤寒论》科等经旨,深切地感到除病必须祛邪。他的论病首重邪气,治病必先祛邪的医学理论,充实了医学理论体系。技他不仅以祛邪为其治病的主要手段,而且在《内经》情志五行相胜理论的气势下,运用以情胜情的治疗方史法,巧妙的治疗某些疾病,并通过临床实践总结出一套颇有价值的情志治疗方法。李杲对《内经》、《难经》等典籍深有研究,并结合其临床经验,提出脾胃学说的论点。他以脾胃立论,阐发内伤热中证,从而发展了内伤疾病的病机学说,给后世医家以巨大的影响。无论他的治学态度、学术思想、用药经验都为后人学习和借鉴。朱震亨学说源于《内经》,继承了刘完素、张从正、李杲诸家学术思想。他认为“阳有余阴不足”不仅是疾病的常见病理,而且是早衰的重要原因。给后学者以启示。源同而流异的“霸道”与“王道”医学派,以他们各自的医疗学术思想影响后学之辈。

最后,临证实践,辨证施治。“霸道”与“王道”学派在临证治疗活动中,注重结合临证实践,实行辨证施治。刘完素虽然承认运气分四时的正常规律,但也指出了运气有常有变,反对机械地搬用运气学说。他虽力倡火热学说,强调火热二气,却仍注重辨证施治。他说:“明其岁政君臣脉位,而有逆顺正反主疗之方,随证所宜以施用......寒者热之,热着寒之,清者温之。”可见他用药是正确地掌握祖国医学中的辨证施治原则。如在他的著作《三消论》提到“不必腎水独当寒,心火独当热”。此即为,阳中有阴,阴中有阳,在临证时,必须分别水火多少,临证用药。张从正因力主去邪而用攻法,却非为他治病有攻无补。且他对于补发的含义有精辟论述,提出“辛补肝,咸补心,甘补肾,酸补脾,苦补肺”的道理,认为凡有助于五脏的,均可谓之补。这一点对临证治疗有很现实的指导意义。李杲倡“内伤学说”等理论的独特主张并非说明他忽略了辨证施治的原则。在治疗上,他强调升阳补气的重要性,而在某种情况下,也常采用苦寒降火之法,即足以说明。朱震亨以其丰富的经验提出“相火论”等学说,治疗上善用滋阴降火之剂,但他也非常注重辨证施治,不仅在他的医论(如《治病先观形色然后察脉问证论》)中显示出辨证施治的方法,而且在他的临证医案中,也常根据具体病情,使用温补之方。

“王道”与“霸道”学派的局限性:

首先,在继承前人方面过于局限《内经》,创多新少。清代名医费伯雄说:“学而不读《灵》、《素》,则不明经络,无以知致病之由••••••”足以见历代医者对《内经》之重视。刘完素对《内经》火热病机给予发展,提出火热论;张从正对《内经》治则治法的发展,主张治病以攻邪为先;李杲对《内经》脾胃学说的发展,论述了脾胃在人体的重要性,提出了“内伤脾胃,百病由生”的论点;朱震亨对《内经》内伤病机的发展,他认为人体“阳常不足,阴常有余”。可见,金元四大家所依据的理论,无一不是取自《黄帝内经》、张仲景等“圣人之言”,无论“霸道”还是“王道”医学派都过于局限于《内经》。这也就使得创新思想拘泥于古人,创多新少。仍局限于经验医学范畴,其实质性的突破也就很少。而对《内经》某一方面的关注与发展也与全面考虑综合联系以治病救人的目的有出入。从整体上看,四大家的学术争鸣,是对《内经》论某一部分的重申和强调,并没有突破性的发展,只不过给各自所抓住的那一块理论增加了医理及实践的资料。

其次,树派立宗,忽视医之宗旨。医乃仁术,以救死扶伤为目的。而救死扶伤当对症下药。而金元四大家各抒己见,持一己之理论述治病救人之术,过于偏执。树派立宗割裂了医学理论的完整性和其联系性,忽视了同一时代的医家相互学习和借鉴,以达到准确全面治病救人的目的。孤立化、片面化倾向明显。

再者,持之一理,辨证研究不够深入。“霸道”与“王道”医学派提出的各自论点和主张,在某些问题上有独到之处,但这些理论与主张的不足之处也显然存在。刘完素采用病机十九条是片面的,没有理解运气篇的全面性,因此产生火热为病而用寒凉,寒凉在治疗上有一定的作用,但有一定的适应证。而他不主进补主攻病,且以攻为补,亦带片面性。张从正的“发表攻里,寒热殊途”的说法,发表以热,攻里以寒,于表寒里热之证,固然相宜,但不能是表皆寒,是里皆热,寒热之证,截然分开,则于表热、里热之证,就不合适了。再如,李杲的重于脾胃之阳,而忽于养胃之阴;强调了脾胃和肺腎之间的关系,忽略了脾胃和其他脏器的关系。不足之处表明辨证研究不够深入。

3.2 两个学派相异之处

金元四大医家中,刘完素、张从正的“霸道”学派与李杲、朱震亨的“王道”学派之别:若把人体喻为包含阴阳两仪的“太极”,把疾病视为阴阳失衡的话,则“霸道”学派是以去掉多余的部分为指导思想,“王道”学派是以增大不足的部分为其指导思想。在医学争鸣中两派相互辉映。不同的师承授受关系与学术思想的争鸣,构成了中医学派研究的基本要素。

“霸道”学派中刘完素处于宋金时代,当时热性病流行,医者多用辛热之法,难于收效而多变证,其从长期的临床实践中体会到火热是导致人体多种疾病的一个重要因素,故在《原病式》中指出:“但依近世方论,用辛热之药,病之微者,虽或误中,能令郁结开通,气液宣行,流湿润燥,热散气和而愈,其或势甚,而郁结不能开通者,旧病转加,热证渐起,以至于死,终无所悟。”通过对火热病证的研究,结合前人学说,提出“六气皆从火化”、“五志过极皆为热甚”等学术观,善用寒凉之剂治疗以去多余。张从正以“故有刺与污虽久,犹可拔而雪;结与闭虽久,犹可解而决之说”为祛邪理论的重要指导思,指出:“世人欲论治大病,舍汗、下、吐三法,其余何足言哉。”其治学中心思想:认为风、寒、暑、湿、燥、火等在天之邪,雾、露、雨、雹、冰、泥等在地之邪,最易致人于病,其次则为饮食酸、苦、甘、辛、咸、淡等的水谷邪气,也为致病之因。这些病因,或从外来,或自内生,都不是人体内所应有的,一经致病,即应设法祛之出外,不使其停留于体内。其目的为了使“邪去而元气自复”。可见,二人皆以去掉多余为医疗思想。

“王道”学派中,李杲提出脾胃为滋养元气之源泉,为精气升降之枢纽之理论,由而得出内伤脾胃,百病由生。故其在治疗上重视补益脾胃、升发元气、潜降阴火。而脾胃的作用,又以升举清阳之气为先务,因而,他在治内伤病,采取一整套的以升举中气为主的治疗方法,而以补脾胃为主的原则。如治肺弱表虚症,则用升阳益胃汤;治脾胃内伤,则用补中益气汤;治肾阳虚损,则用沉香温胃丸。朱震亨的学术思想体现在相火论、阳有余阴不足论等理论中。他以善用滋阴降火之剂著称。他教人“保养金水二脏”设法避免相火的妄动。在治疗时,强调保养“阴分”的重要性。他在养生和治疗方面都体现了补阴的思想。可见,此二人皆以增大不足的部分为医疗思想。

当然,无论“霸道”还是“王道”,其最终目的都是追求阴阳的平衡。两个学派于学术争鸣中破立相依,为理论和实践之互补,从而使医学学术内容更臻于全面和翔实。

4 结论与启示

综上所述,金元时期中医学中“霸道”与“王道”学派对医学理论思想和医疗防治技术进行了不少新的探索,它是金元时期我国人民在生产、生活以及同疾病作斗争的实践中总结的经验。“霸道”与“王道”学派争鸣留给我们的不仅仅是医术医理资源,更是留给我们无尽的思考与启示。

其一,继承和创新,是一切学术发展的基本矛盾科和根本特点。中医学派的互补性,其实质是医药学+的创新性。显而易见,因为有继承则必有学派之延续,技而知识创新则必然产生新的学术流派,体现出学术之互补。任何学术的论争,一般都要有个是非曲直的史结论。这样,正确的理论才能普及,错误的也为科学提供教训,于是理论才能在争鸣中得到发展。但金元四大家的论争却没有、也不需要这样一个结论。这说明他们之间的争鸣只能是活跃学术空气,而不能推动中医理论的发展。

其二,金元时代医学探索是基于社会各方面的重视、支持与需要,而在现今社会环境中随交通便利,甲型H1N1流感、A(H5N1)禽流感等传染性疾病流行扩散迅速,人口不断增大的趋势及老龄化问题日益凸显和身心问题不断加重,社会、心理、行为等诸多综合因素得到强调。急需医学技术给予解决。因而借鉴思考金元“霸道”与“王道”学派以其当时所处的背景所做的探索的进步与局限,对于解决所面临的医疗问题不无裨益与启示。其虽以偏而立,毕竟是迫于当时形势,因此不同流派应运而生。我们治学切不可以偏概全,当如百川汇海,兼收并蓄,以臻于整体和全面。

其三,在学派之争,尤其中西医学派之争方兴未艾的今天,也许意在维护某一派别则应借鉴“霸道”与“王道”学派争鸣的经验与教训,因为强调各自的特色,只能有助双方初步的相互理解,并不能督促中医学更上一层楼。放下旨在强调自我派别长出的偏执理念,搁置无益医学进展的争论,拾起派别之争所获得的医疗方法的精髓,维护好全人类的人类健康。

研究“霸道”与“王道”学派争鸣也许便能够站在一个比较全面而整体的角度上分析医学学术发展的各种历史现象和未来趋势,而不是偏执的执一己之见,将一种医疗技术或思想的深入研究或探索变成这种医疗技术或思想前进的障碍。

(如果您认为转载内容侵犯了您的权益,请及时联系我们,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。)