悼沈凤阁先生——大风歌远遗风在

|

吾师沈公,上海崇明人氏,师从名师,精研岐黄,侧身杏林,著书立说,课徒临证,历民国乃至解放,几七十春秋,其苦心孤诣疾痛惨怛不为外人道也。公性极努钝,不能练达人情,惟于医学一途,孜孜以求,虽九死尤未悔,愈知其难,愈加精勤。先生于庚寅千古,倏忽已是2年,不胜悲切,作此文以哀悼之。

“先生最终还是走了。”收到大学温病教研室赖老师的短信,我正在回乡的路上,这消息来得太过突然,让人猝不及防,瞬间眼前一片模糊,耳边竟隐隐有先生温润的话语响起。我猜那是先生临证的绝响。这绝响世间本就稀少,将来恐怕也难再有了。

先生最后一程,是在石子岗。那天天空洒着淅淅小雨,仿佛离人的泪,让人备感凄惶。夹在悼念的人群中,我把一枝洁白的菊花放在沈先生的身侧,向他作最后的告别。先生安详恬静的面容,一如过往。整整六年,576次的血液透析,还要不时经受痛风发作时棰心刺骨的痛,对于一个耄耋的老人,那是怎样的不堪和煎熬。而今先生终于向病魔握手言和,从此身体不再受折磨。其实先生内心是有不甘的,不甘就这么束手就擒,他放不下那些病人,那些经他妙手治疗还未痊愈的病人是他最大的牵挂啊。先生的心中装着天下苍生的疾苦安危,唯独把自己看得很轻很轻。先生就像一名战士,死,也要战死疆场,马革裹尸,作为苍生大医,在生命中倒计时的几天,依然在临床一线望闻问切。当先生用颤抖的手写下一个中医生一生最后的处方时,依旧不忘安慰病人“不担心,会看得好的”,这是怎样的济世情怀?

如今先生羽化而归道山,蝉蜕而至仙境,从此不再孤寂,可以追随师母于九泉。可是为什么我还是忍不住悲从中来,泪如雨下?斯人渐远,我心飘零。八年前,我初入中医门径,彷徨不明前道,幸得中医基础陈文凯教授推荐我跟随先生抄方。蒙先生不弃,我得以随侍左右,渐窥中医堂奥。先生是一位宽厚的老人,待人极其诚恳,对待病人尤其富有同情心,无论老幼贵贱,一视同仁,极尽医家之责,如同邻家的老爷爷般亲切随和。先生用药一如其人,简约却卓有成效,繁复的大方尽量不用,一则减轻患者负担,二则保持传统中医理法方药的一致性。先生的脉案条理清晰,层次井然,先述症状,再列病因病机和治法,后备方药,使我等毫无临床经验之流,也能了然于胸。

先生是温病大家,但对于伤寒诸病也素有研究,其先师乃沪上儒医范春如先生,专攻伤寒,活人无数。因而先生疗疾甚广,尤精于内科杂症,鲜有不效者。然先生一生谦恭,低调处世,不事张扬,功著而名不彰。闲暇之时,我陆续将先生确有疗效的脉案整理后投往《中国中医药报》,文章甫一发表,全国各地的患者来信如雪片一般,先生总是认真亲笔回复,疑难释惑。记得有一女性患者是南京本地人,在报纸上看到先生医事后,径自找到大学国医堂门诊部登门致谢。原来,二十七八多年前,该妇人全身关节疼痛,几不能履地,疑是类风关,中西医看了无数,毫无效果。那时先生在市红十字会医院门诊,患者辗转找到先生后,只吃了几十服中药后即告痊愈,一直未复发。后来先生不再去红十字会医院,即失去联系,然想当面感激沈公的心愿却一直未了,偶然从《中国中医药报》上看到先生门诊信息,即赶来致谢,而且还带来已经发黄的当年病历。还有一位湖北荆州患者来信,自述患干燥综合征,非常痛苦,根据发表在《中国中医药报》上先生治疗该病的脉案,照着原方吃了一个疗程后,去医院检查,结果许多免疫指标都接近正常了,患者的惊喜溢于言表。

先生从来不要求别人,不麻烦别人,甚至至亲也不例外。在先生生命的最后时刻,生命之火日渐黯淡,当他的女儿在夜间问先生哪里不舒服?先生总是强忍着痛苦,用微弱的声音安慰家人不用担心。还记得那年先生肾功能每况日下,不得已去医院透析,痛风又常常发作,更是雪上加霜,但先生仍然坚持上门诊,且不要任何人接送。先生和师母住在六楼,每次门诊先生要独自上下楼梯,每爬一层楼,都要付出极大的代价,苍桑的额头常常布满细密的汗珠。由于先生的门诊病人非常多,经常要看到下午一点多钟,国医堂便为先生准备一份肯德基,而先生总是让给我,坚持回家和师母一起吃点稀饭和馒头。由于先生的坚持,每次门诊结束后我只能送先生至学校门口,看着先生一袭微茫的身影,拄着拐杖,落寞的行走在回家的路上,卑微如我,心中总是阵阵发紧,不胜唏嘘。

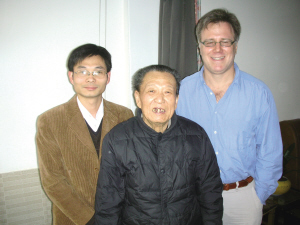

那年冬月,美国人类学学者艾瑞克教授受美国政府资助,研究中医的师承教育,托我联系建国前有师徒传承的名老中医,我即联系落实采访先生事宜。那天,我和艾瑞克带着摄像和录音设备来到先生女儿家,先生坐在窗前的书桌旁等我们,暖暖的冬阳透过窗纱照在先生身上,像是镀了一层金边。先生谈起幼年跟随邑中儒医学医经历,显得很是兴奋,仿佛回到从前白天跟师出诊,夜晚就着昏黄的油灯阅读古诗文和中医典籍的情景。一转眼,却成了先生留给我们最后的声音。

由于有扎实的国学基础,先生的古体诗做得非常好,每逢重大节庆,总会赋诗一首,嘱我寄往校报发表。先生在南京中医药大学50年校庆时信笔挥毫作诗一首:“不惹烦忧不追名,自寻乐道自安平。清风友伴随来去,明月神交简送迎。试学新潮知识浅,漫吟古籍韵味深。天高海阔云舒卷,水岸啸傲信步行。”心底无私天地宽,平平淡淡生活,认认真真做人,这是先生一生真实的写照。

先生知我喜文,庚寅年初赠我《当代中医名人诗选》一书以示留念,该书由中国文联出版社出版,系全国知名老中医的旧体诗作,其中收录先生七言律诗五首,七言绝句两首。其中“为《魏以钢医案医话选》题辞”一诗,诗云:“卅载金陵梦里魂,芸窗剪烛忆犹新。鸿文颇有惊人语,警句常多掷地声。医技高明驰沛邑,育人嘉誉满彭城。大风歌远遗风在,桃李芝兰尽吐蕊。”这首诗仿佛是先生为自己做的注脚。先生赠我另一本书是明王纶的《名医杂著》,由先生亲自点校,繁体竖排,王纶是明一代有名儒医,在医学上颇多创见。

先生之风,山高水长,是以长歌当哭!

沈凤阁(1925年-2010年),少时师从沪上儒医范春如先生读书学医,与抗战时期悬壶济世,后考入江苏省中医进修学校,即南京中医药大学前身,1957年毕业后留校任教。沈老长期担任江苏省高等学校教师职务评审委员会中医学科评审组成员、南京中医学院学术委员会委员,享受国务院政府特殊津贴。沈凤阁从事中医临床60余年,于温病学造诣独深,是公认的温病理论大家、临床大家。沈老治学严谨,勤于实践,师古而不泥古,擅长治疗疑难杂症。

(如果您认为转载内容侵犯了您的权益,请及时联系我们,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。)